ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > がけ地近接等危険住宅移転事業

ここから本文です。

更新日:2025年10月15日

がけ地近接等危険住宅移転事業

1.がけ地近接等危険住宅移転事業について

「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは、がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅を、居住者自身の自助努力により、安全な場所に移転をするための支援をおこなうもので、国と県及び市が移転者に危険住宅の除却等に要する費用と新たに建設または購入する住宅に要する経費の一部に対して補助金を交付する事業です。

詳細については以下をご確認ください。

2.注意していただきたいこと

- 本事業を活用していただく前に注意していただきたいことがありますのでご確認ください。

- 令和8年度に移転を考えてる方は、令和7年7月11日までに建築住宅課へご相談ください。※令和8年度分の受付は終了しました。

- 危険住宅のある区域によっては建築時期によって補助対象外になる場合があります。

- 施工事業者等と契約を進めるなど補助金申請前の着手や着手後の申請については補助の対象外となります。

- 原則、移転前の危険住宅は除却しなければならず、除却後は同一場所への住居の再建築はできません。

- 危険住宅又は危険住宅が所在する土地に抵当権等他の権利がある場合、移転事業の実施及び危険住宅除却後、当該危険住宅が所在していた土地に住宅を再建築しないことについて権利者全員の同意が必要になります。

- 危険住宅が共有物である場合は移転事業の実施及び危険住宅の除去後、住居の再建築をしないことについて共有者全員の同意が必要になります。

- 危険住宅の居住者、危険住宅が所在する土地の所有者又は危険住宅の所有者(相続人含む)(以下「危険住宅の居住者等」という。)が異なる場合は移転事業の実施及び危険住宅除却後、当該危険住宅が所在していた土地に住宅を再建築しないことについて危険住宅の居住者等の同意が必要になります。

- 危険住宅が共有物である場合や危険住宅の居住者等が異なる場合、除却工事の負担や除却工事の方法等について調整がされている必要があります。

- 危険住宅が社宅や寮等の場合は補助の対象外となります。

- 市税等の滞納がある方は補助を受けることができません。

- その他、補助を受けたい内容等に応じて条件があります。

まずは、霧島市建設部建築住宅課にお気軽にご相談ください。

3.補助の対象になる危険住宅

- 対象となる住宅は以下の1~3のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※1)又は次の1~5のいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、特定行政庁として鹿児島県知事又は市長が是正勧告を行った住宅です。なお、対象となる住宅は、現に居住している住宅である必要がありますのでご注意ください。

- 建築基準法(以下「法」という。)第39条、鹿児島県建築基準法施行条例(以下「県条例」という。)第26条に基づく、災害危険区域(本市では急傾斜地崩壊危険区域(※2)が指定)

- 法第40条、県条例第3条に基づく、がけの制限を受ける区域

- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき、鹿児島県知事が指定している土砂災害特別警戒区域(※3)

- 土砂災害防止法第4条第1項に基づき、基礎調査を完了し、3に掲げる区域に指定される見込みのある区域

- 移転事業着手時点で災害救助法適用後3年以内の区域

(※2)急傾斜地崩壊危険区域・・・鹿児島県のホームページより確認できます。(外部サイトへリンク)

(※3)土砂災害特別警戒区域・・・鹿児島県のホームページより確認できます。(外部サイトへリンク)

4.交付の条件について

- 本事業の補助金の交付条件については以下をご確認下さい。

- 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修に要した費用に係る融資金利息額について補助金を受けた方は、融資金利息額に関し、補助金の交付のあった年の翌年から融資返済期間が満了する日までの間、金融機関等の発行する残高証明書を毎年1月末までに提出する必要があります。

- 補助金を受けた方は、危険住宅の除却を行った敷地に「土地ががけ地の崩壊等により危険である」ことを周知する看板を設置し、当該看板の適切な維持管理を行う必要があります。

- 移転の対象となる危険住宅に代わる住宅の新築については、原則として次の(1)~(5)の要件に適合する必要があります。

(1)災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に基づき鹿児島県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法第3条第1項に基づき主務大臣が指定した地すべり防止区域と重複する区域に限る)外に存すること。

(2)土砂災害特別警戒区域外に存すること。

(3)浸水想定区域(水防法第14条第1項若しくは第2項の規定に基づく洪水浸水想定区域又は同法第14条の3第1項の規定に基づく高潮浸水想定区域であって浸水想定高さ3m以上の区域に限る)に該当する区域外に存すること。

(4)都市再生特別措置法第88条第1項に規定する行為で同条第5項の規定に基づく公表に係るものではないこと。

(5)建築物省エネ法第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。

5.補助金の限度額

- 危険住宅の除却等(除却工事費、動産移転費(引っ越し費用)、仮住居費等)に要する経費:975,000円(1戸あたりの限度額)

- 危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費(1戸あたりの限度額)

a.建設、購入及び改修に係る借入金利子に対する限度額:4,650,000円(年利率8.5%を上限とする)

b.土地取得に係る借入金利子に対する限度額:2,060,000円(年利率8.5%を上限とする)

c.敷地造成に係る借入金利子に対する限度額:608,000円(年利率8.5%を上限とする)

(※)あくまでも、限度額であり、審査によって金額は確定します。

(※)「建設」「土地取得」「敷地造成」は、借入金利子への補助であるため、自己資金は補助の対象になりません。また、借入金の一括返済はできませんのでご注意ください。

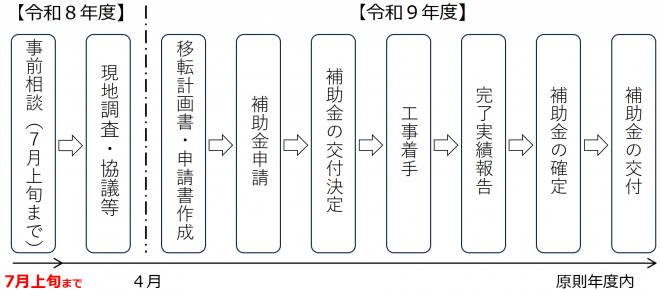

6.申請の流れについて

- 補助を受ける場合、補助金を受ける前年度の7月上旬までに事前に相談を受ける必要があります。

(例)令和9年度に補助金の交付を考えている場合のスケジュール

7.補助金交付規則及び申請書類等のダウンロードについて

- 霧島市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付規則(PDF:155KB)

- がけ地近接等危険住宅移転計画書(RTF:171KB)

- がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(RTF:98KB)

- 市税等納付状況調査同意書(RTF:80KB)

- 誓約書(RTF:46KB)

- 確約書(RTF:47KB)

- 同意書(RTF:51KB)

- がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付(変更)申請書(RTF:93KB)

- がけ地近接等危険住宅移転事業の廃止(中止)届出書(RTF:102KB)

- がけ地近接等危険住宅移転工事着手届(RTF:96KB)

- がけ地近接等危険住宅移転工事完了届(RTF:78KB)

- 請求書(RTF:100KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:0995-64-0734

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください